洞狮(Panthera spelaea)是欧亚大陆北部和阿拉斯加中晚更新世地区的常见物种,是现代狮子的近亲,但在形态上有明显的差异,一般被认为是一个独立的物种。在欧亚大陆东部,洞狮主要来自俄罗斯雅库特,属于白令洞狮(P. spelaea vereshchagini)这个亚种。虽然分布很广,但洞狮在中国记录极为罕见,仅有两个发现于东北的不完整下颌。事实上,这可能与过去中国北方的大型猫科动物一般都笼统的归入虎有关。洞狮和虎的体型有重叠,如果保存不完整,可能不容易区分。

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所江左其杲副研究员、同号文研究员、刘金毅研究员、王世骐研究员、邓涛研究员等人与内蒙古博物院李虹、英国牛津大学生物学系野生动物保护研究所山口诚之、佛罗伦萨大学JoanMADURELL-MALAPEIRA、天津自然博物馆张晓晓、中国科学院西安地球环境研究所谢坤等人合作,发表了中国北方萨拉乌苏动物群的一具近乎完整的洞狮头骨化石。江左其杲和副研究员和李虹研究员为论文的共同第一作者。

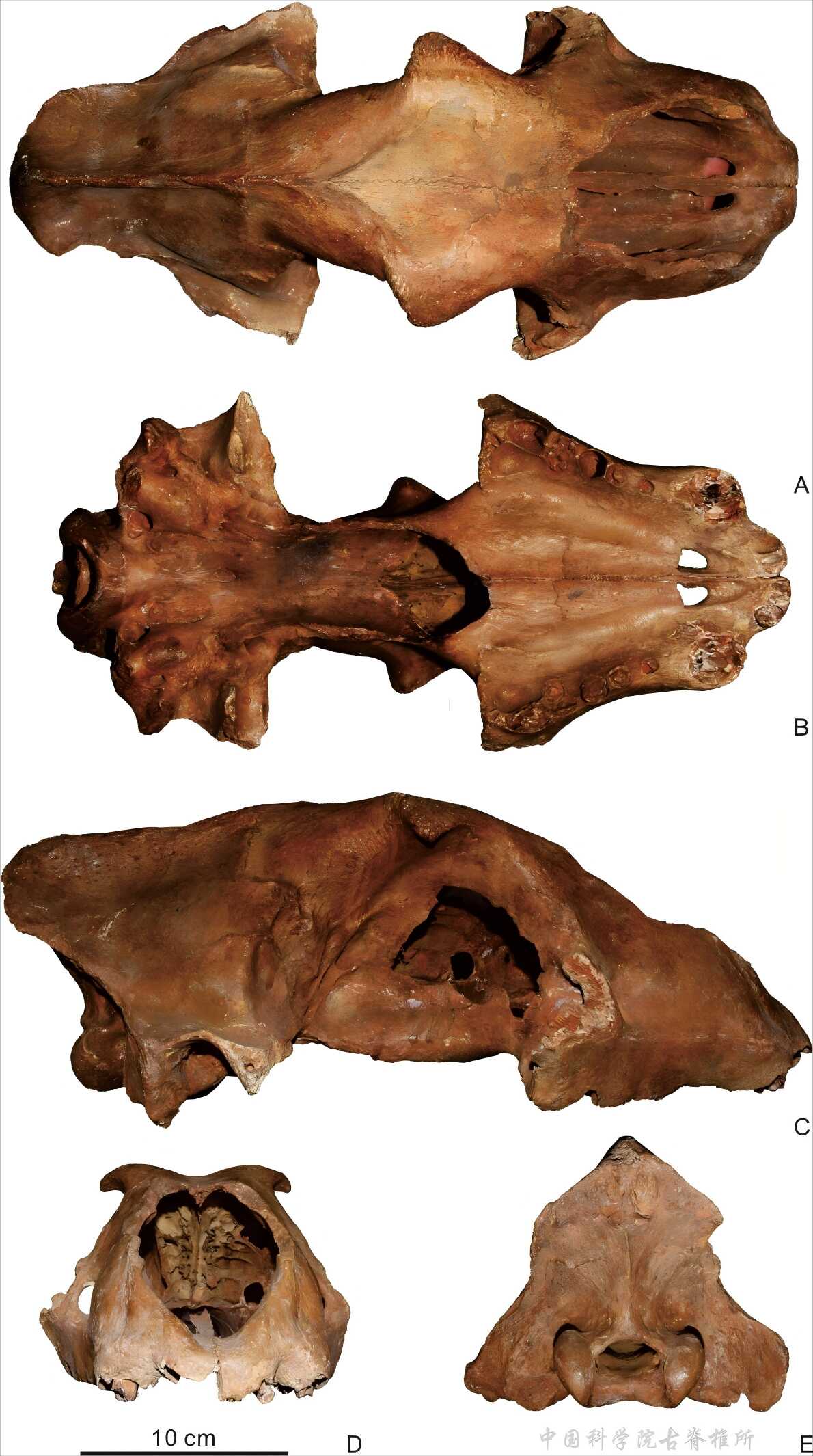

发现于萨拉乌苏的这具洞狮头骨,最初被鉴定为虎,时代为晚更新世早期,尽管牙齿断裂残缺,但完整的颅骨结构提供了充足的特征足以明确其物种分类。其中,宽阔而短的鼻骨、宽阔的吻部且无犬齿后的收缩、膨大的外鼓骨、相对扁平的内鼓骨、分离的茎乳孔与舌骨窝、以及向内侧延伸扩展的舌下神经孔等特征可以将其归入洞狮。但萨拉乌苏的这具洞狮颅骨尺寸超出了已知北亚和北美洲的白令洞狮,而通过形态测量学分析,显示该颅骨完全落入欧洲洞狮的范畴。这揭示出亚洲东北部洞狮的分类可能比过去认为的更复杂,并非只有单一的白令洞狮。

在萨拉乌苏动物群,洞狮与古菱齿象属(Palaeoloxodon)、水牛属(Bubalus)等适应温暖潮湿气候的动物共存,而没有出现猛犸象(Mammuthus)和野牛(Bison)这种与洞狮共存的经典物种。这一现象较为罕见,揭示了洞狮在食性选择和环境适应方面具有高度的可塑性。

原文链接:https://www.vertpala.ac.cn/CN/10.19615/j.cnki.2096-9899.250704

图1. 萨拉乌苏的洞狮头骨。

图2.萨拉乌苏洞狮和其他大型豹属对比。A萨拉乌苏洞狮;B欧洲洞狮;C.白令洞狮(阿拉斯加);D.美洲拟狮;E.现生狮;F现生虎。