印度尼西亚的爪哇岛盛产更新世化石,其中桑吉兰遗址是最为有名的遗址之一,因出产丰富且完整的直立人(Homo erectus)化石而闻名世界。该遗址最初由孔尼华(GHR von Koenigswald)发掘,除了古人类外,桑吉兰遗址还出产有大量的哺乳动物化石,包括剑齿虎类。桑吉兰遗址的剑齿虎化石分类地位长期以来有所争议,其中锯齿虎类的化石相对丰富,传统上被归入锯齿虎和半剑齿虎属2类,而巨颏虎在过去仅有不完整的犬齿,因此对该地的巨颏虎的形态特征和起源知之甚少。

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所江左其杲副研究员、王世骐研究员、邓涛研究员等人与荷兰莱顿自然生物多样性中心Alexandra van der Geer、菲律宾马尼拉雅典耀大学Rebekka Volmer、德国法兰克福森肯堡研究所Christine Hertler合作,重新检视了现藏于法兰克福森肯堡研究所暨自然博物馆孔尼华藏品的巨颏虎和锯齿虎的化石。

巨颏虎属(Megantereon)和锯齿虎属(Homotherium)都是活跃于从上新世到更新世时期的剑齿虎亚科成员,分布广泛。二者分别属于刃齿虎族(Smilodontini)和剑齿虎族(Machairodontini)这两个深度分化的演化支系。

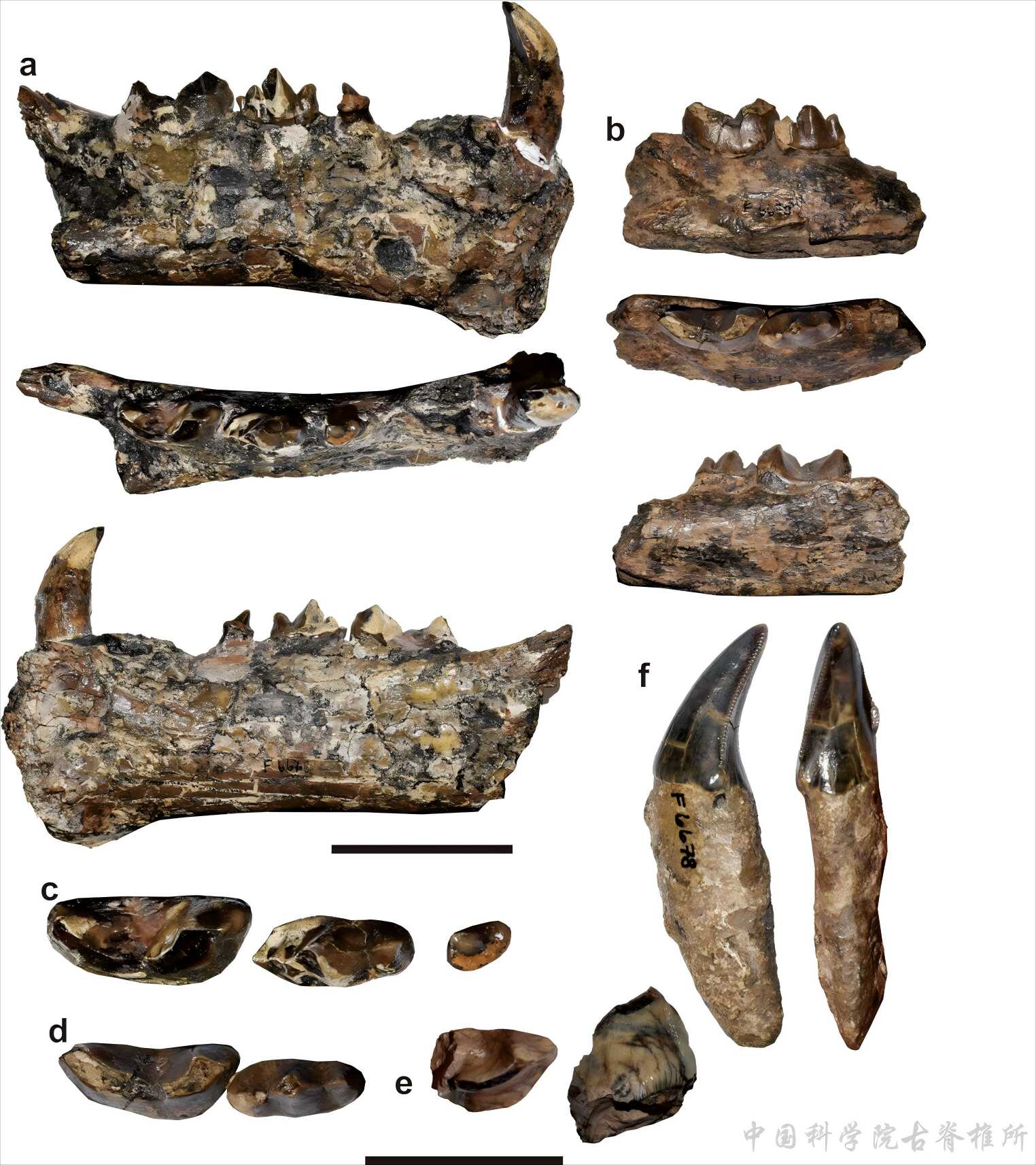

研究人员系统研究了桑吉兰的食肉目动物化石,并在其中发现了巨颏虎的三枚独立的颊齿,这些颊齿标签上写的是虎和豹,过去并未获得研究人员的注意。事实上这些牙齿化石材料表现了巨颏虎的典型特征,可以明确地被归入巨颏虎属而不是豹属,包括:P4具有明显的前前附尖,原尖比豹属更退化;m1下前尖长度仅有下原尖的2/3,比豹属的m1下前尖短得多。

爪哇巨颏虎材料的P4形态表明它属于该属一种相对晚期分化的类型,比如:前前附尖明显发育;原尖发育程度与小巨颏虎(M. microta)近似,只是多了明显的前前附尖。此外,爪哇的巨颏虎的m1最宽处位于裂齿凹的水平位置,但在大多数巨颏虎物种中,最宽处则位于下原尖处。爪哇的巨颏虎的体型较小,和晚期存在于非洲的怀特巨颏虎(M. whitei)有些类似,且二者都具有较大的犬齿。但爪哇的巨颏虎不太可能是怀特巨颏虎的后裔,不仅在于从非洲向爪哇扩散必经的南亚未发现怀特巨颏虎的踪迹,且怀特巨颏虎的P4原尖比爪哇的巨颏虎的P4原尖更退化,而这是一个进步特征。爪哇的巨颏虎体型小,且在一些特征上都与已知的种不同,极可能与中国南方的小巨颏虎有关,因此将其归入巨颏虎未定名种(Megantereon sp.)。而这种小型化的种的出现意味着存在一定程度的隔离演化(可能发生于半岛环境),从而导致体型小型化及牙齿特征改变。

此外,爪哇的锯齿虎材料具有p3缺失,m1齿冠的前后缘趋向会聚、两缘夹角较小的特征,类似阔齿锯齿虎(H. latidens)。研究人员观察发现过去区分半剑齿虎和锯齿虎的特征,尤其是是否存在p3,应该是一个变异特征,并不能有效的区分属种,因此爪哇地区应该只有一种锯齿虎类,即阔齿锯齿虎。由于中国南方长江流域以南的地区没有锯齿虎的存在,因而爪哇的锯齿虎极可能是从南亚迁移而来。

锯齿虎是适应开阔环境的物种,而巨颏虎则是适应性更广的属,能生存于多种环境。在桑吉兰遗址,这两种剑齿猫科动物可能曾共存(桑吉兰的化石层位不清楚,但通过颜色和保存状态判断可能出于同一个层位),若此情况属实,则表明当时存在草原与林地混合的栖息环境以避免生态位重叠。另一种可能是它们分属不同的地质时期——锯齿虎的存在指示了较干旱的开阔环境时期,而巨颏虎则代表更湿润的森林期。爪哇更新世的气候由早更新世的湿润向中更新世逐渐干旱化过渡,这一趋势与下述假说初步吻合:爪哇巨颏虎可能源自早更新世的小巨颏虎,而后期出现的锯齿虎则可能等同于中更新世的阔齿锯齿虎,二者极可能具有不同的起源地。

本研究强调,必须通过精细的分类学研究来厘清桑吉兰动物群成员的扩散路径,这对理解爪哇古动物群的起源至关重要,也为探讨直立人(Homo erectus)生存的古环境,以及潜在的迁徙路径提供了理论基础。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s10914-025-09771-6

图1.爪哇桑吉兰地区的巨颏虎化石。

图2.爪哇桑吉兰地区的锯齿虎化石。

图3. 巨颏虎,锯齿虎在亚洲的地史分布和迁徙路径。